マンションの間取り図にあるDENとは?意味や読み方、活用方法を解説

目次

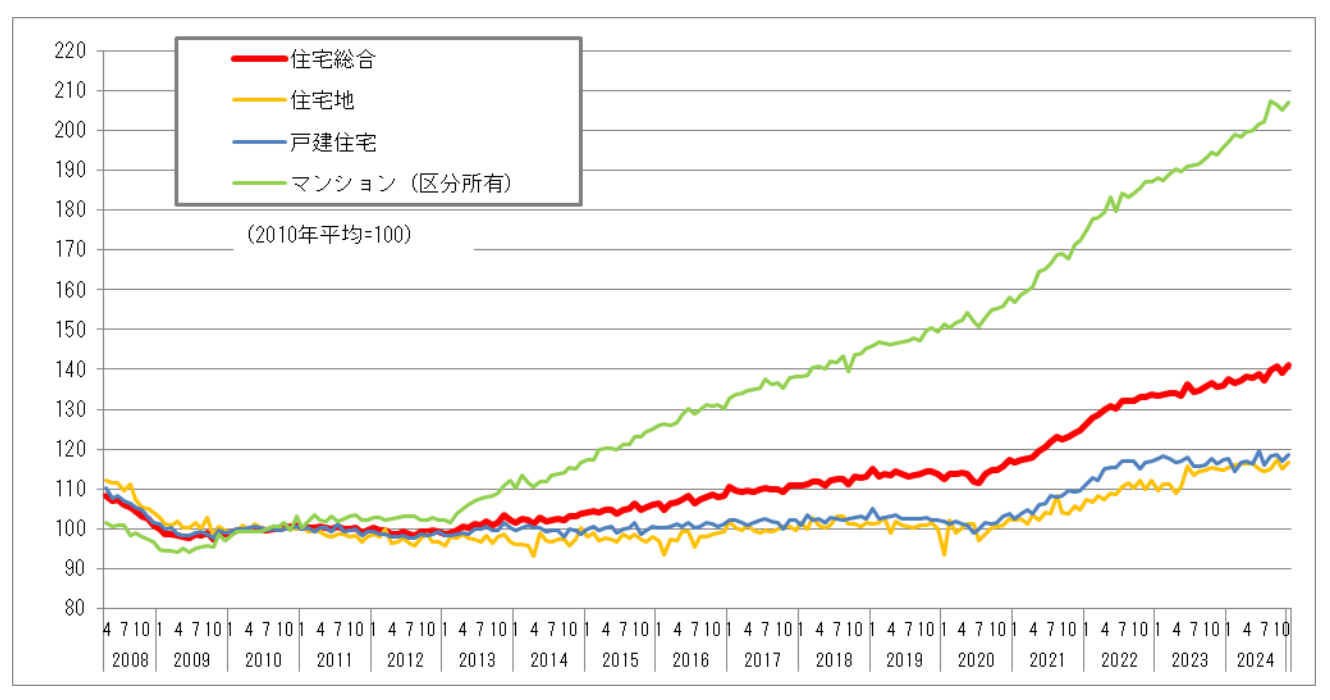

マンションは、戸建て住宅や住宅用の土地に比べて近年の価格上昇率が高い傾向にあります。

国土交通省の発表によると、2010年の平均価格を100とした場合の価格推移は以下のとおりです。

※出典:国土交通省「不動産価格指数(令和6年11月・令和6年第3四半期分)」

2024年11月の不動産価格指数は、住宅地116.8、戸建て住宅118.5であるのに対し、マンションは207.2と突出しています。

住宅総合は141.3であり、マンション価格の高騰が不動産価格全体を引き上げているといえます。

では、新築マンション価格はどのように推移しているのでしょうか。

全国とエリア別の新築マンションの価格推移をご紹介します。

全国の新築マンションの平均価格は、この10年間で着実な上昇を続けています。

株式会社不動産経済研究所の調査によると、2015年から2024年までのマンション平均価格と㎡単価は以下のとおりです。

| 年 | 平均価格(万円) | |

| 2015年 | 4,618 | 65.4 |

| 2016年 | 4,560 | 65.5 |

| 2017年 | 4,739 | 69.6 |

| 2018年 | 4,759 | 71.3 |

| 2019年 | 4,787 | 72.6 |

| 2020年 | 4,971 | 75.8 |

| 2021年 | 5,115 | 78.4 |

| 2022年 | 5,121 | 79.3 |

| 2023年 | 5,910 | 92.0 |

| 2024年 | 6,082 | 94.3 |

2015年の平均価格は4,618万円でしたが、2024年には6,082万円と約1.3倍に上昇しました。

㎡単価についても、2015年の65.4万円から2024年には94.3万円に上昇しています。

平均価格は8年連続、㎡単価は12年連続で上昇しており、またいずれの項目も8年連続で最高値を更新し続けている状況です。

※出典:(株)不動産経済研究所「全国 新築分譲マンション市場動向2024年」

続いて、新築マンション価格の推移をエリア別にご紹介します。

株式会社不動産経済研究所によると、2024年の首都圏全体の平均価格は7,820万円、㎡単価117.7万円でした。

2015年の平均価格は5,518万円、㎡単価は77.9万円であったため、ともにこの10年間で大きく上昇しているといえます。

とくに価格の上昇が顕著なのが東京23区です。東京23区のマンション平均価格と㎡単価の推移は以下のとおりです。

| 年 | 平均価格(万円) | |

| 2015年 | 6,732 | 98.7 |

| 2016年 | 6,629 | 100.5 |

| 2017年 | 7,089 | 108.3 |

| 2018年 | 7,142 | 113.7 |

| 2019年 | 7,286 | 112.3 |

| 2020年 | 7,712 | 125.1 |

| 2021年 | 8,293 | 128.2 |

| 2022年 | 8,236 | 128.8 |

| 2023年 | 11,483 | 172.7 |

| 2024年 | 11,181 | 171 |

2024年における東京23区のマンション平均価格は2015年の約1.66倍、㎡単価は約1.73倍に上昇しています。

一方、平均価格の対前年比は首都圏全体が−3.5%、東京23区は−2.6%と下落しました。

他のエリアの平均価格は、東京都下(23区以外の市町村)5,890万円、神奈川県6,432万円、埼玉県5,542万円、千葉県5,689万円であり、いずれも前年に比べて上昇しています。

近畿圏の平均価格は、2015年には3,788万円であったのが2024年は5,357万円に上昇しています。㎡単価も同様に58.2万円から90.7万円へと上昇しました。

続いて大阪のマンション価格の推移をみていきましょう。

| 年 | 平均価格(万円) | |

| 2015年 | 3,657 | 58.7 |

| 2016年 | 3,699 | 62.1 |

| 2017年 | 3,668 | 65.5 |

| 2018年 | 3,742 | 68.4 |

| 2019年 | 3,820 | 70.9 |

| 2020年 | 4,250 | 74.7 |

| 2021年 | 4,757 | 79.3 |

| 2022年 | 4,683 | 81.8 |

| 2023年 | 4,435 | 81.8 |

| 2024年 | 5,549 | 94.8 |

2022年に平均価格が下落に転じているものの、2024年には再び上昇し対前年比+25.1%となっています。

㎡単価については基本的に上昇傾向にあり、2024年は+15.9%と大きく上昇しました。

一方、平均価格は5,549万円、㎡単価は94.8万円であり、価格水準は東京に比べて手ごろといえます。

大阪府以外の平均価格は、兵庫県5,031万円、京都府5,527万円、奈良県4,791万円、滋賀県4,417万円、和歌山県4,697万円です。

兵庫県を除くすべてのエリアで対前年比がプラスとなっています。

なお、他の地方主要都市においても価格の上昇が顕著です。

2024年の平均価格は、札幌市が5,145万円(前年比3.3%上昇)、仙台市が5,890万円(同27.2%上昇)、名古屋市が4,449万円(同8.3%上昇)と全国的に上昇傾向が続いています。

※出典:(株)不動産経済研究所「全国 新築分譲マンション市場動向2024年」

中古マンションの価格相場も、新築と同様に上昇傾向にあります。

東日本不動産流通機構の調査によると、2024年における首都圏の中古マンションの成約物件価格は4,890万円であり、12年連続で上昇しています。

※出典:公益財団法人 東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2024年)」

マンション価格は、建設コストや人件費、金利などの影響を受けて変動します。

今後マンションの価格がどう推移するのかを予測するためには、価格に影響する要素を理解することが大切です。

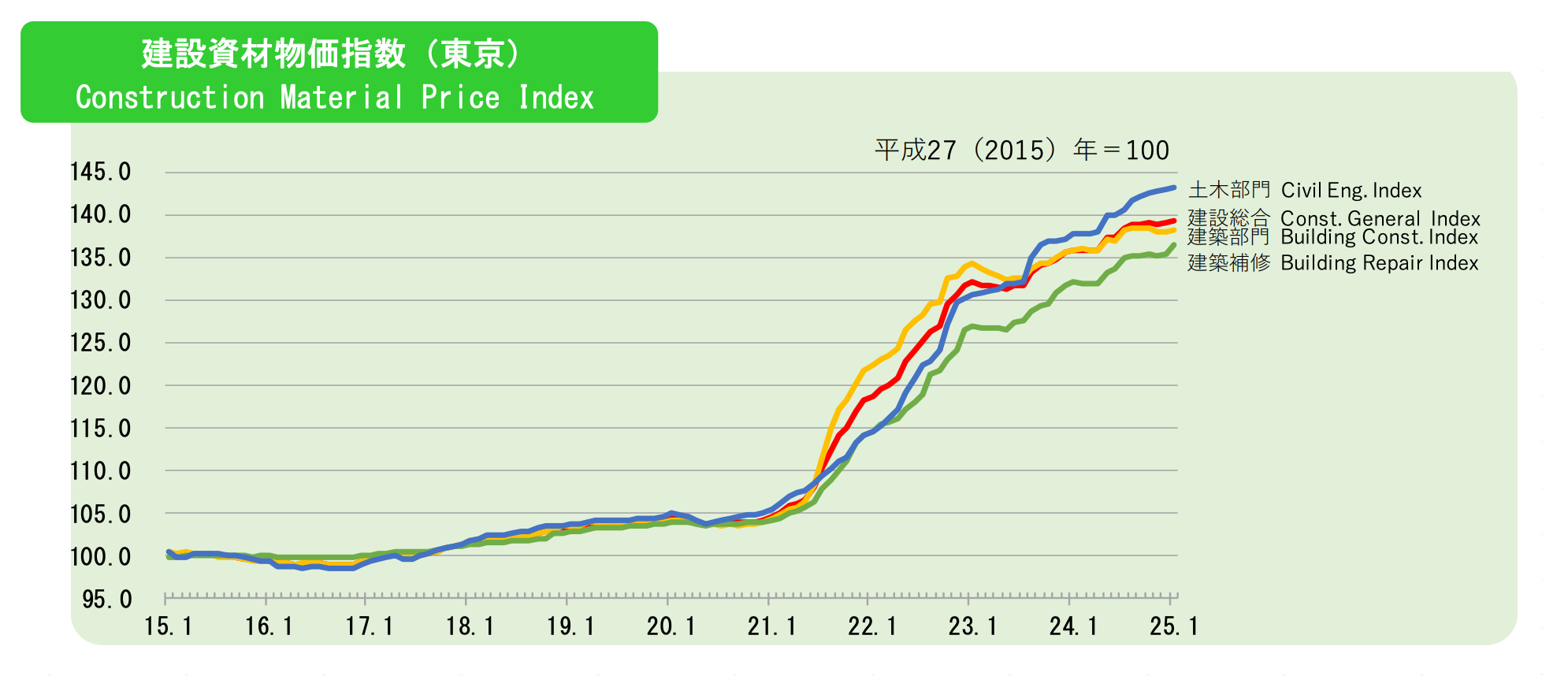

新築マンションの価格が上昇する要因のなかでもとくに影響が大きいのが、建築資材価格と人件費の高騰です。

一般財団法人建設物価調査会によると、2015年1月から2025年1月までの建設資材物価の推移は以下のとおりです。

※出典:一般財団法人建設物価調査会「建設物価建設資材物価指数」

平均を100とした場合、2024年の建設部門は137.2という結果でした。

建築資材価格の上昇の背景にあるのは、木材や鋼鉄の需要の急増、ロシアによるウクライナ侵攻による供給制限と円安の進行による輸入コストの増加などです。

人件費が上昇しているのは、建設業界の深刻な労働力不足による賃金上昇が主な要因です。

また、2024年4月からは建設業にも時間外労働の上限規制が適用されたことも、人件費の上昇に拍車をかけています。

2022年2月ごろから急速な円安が進み始めました。この背景にあるのは、急激な利上げをする米国と低金利政策を維持する日本とのあいだで生じた金利差です。

先述のとおり、円安が進行すると輸入建材のコストが増加し、建築資材価格が上昇します。

また、円安により海外通貨でみた日本の不動産価格が相対的に安くなりました。

そのため、海外投資家にとって魅力的な投資先となり、需要が増加したことでマンション価格は上昇傾向にあります。

今後も円安が続き、日本の不動産が海外投資家から支持されるとマンション価格はさらに上昇するかもしれません。

一方、日銀の金融政策や国際情勢の変化などで円高に転じると、海外投資家の需要が減少してマンション価格が下落に転じる可能性もあります。

円安・円高のみでマンション価格が上下するわけではありませんが、影響を与えやすい要因の1つとして認識しておく必要があるでしょう。

日本では長らく大規模な金融緩和政策が実施されており、その影響で住宅ローン金利も歴史的な低水準で推移しています。

住宅ローンの金利が低いと返済負担が軽くなり、マンションを始めとした住宅を購入しやすくなるため、需要が高まり価格の上昇につながります。

2013年ごろから全国的にマンション価格が上昇している背景には、この低金利な住宅ローンも大きく影響しているといえるでしょう。

しかし、2024年3月に金融緩和政策の要であった「マイナス金利政策」が解除されたのを皮切りに、2025年1月までに2度の利上げが行われ、政策金利は0.5%に上昇しました。

その影響により、多くの金融機関は住宅ローン金利を引き上げています。

住宅ローン金利が上昇すると返済負担が増加するため、人々のマンションの購入意欲が減退し、需要が減少して価格の下落につながる可能性があります。

一方、政策金利が引き上げられたとはいえ、歴史的にみれば低金利といえる水準です。

また、引き上げのタイミングを誤るとかえって景気が冷え込んでしまいかねません。

今後、日銀が政策金利を引き上げるタイミングは予測が困難なため、マンションを購入するタイミングを検討する際は、その動向も定期的に確認するとよいでしょう。

人口の増加や減少は、マンションを始めとした住宅の需要に影響するため、価格が上下する要因となります。

日本全体では少子高齢化により人口の減少が進むといわれていますが、実際の増減は地域によって大きく異なります。

人口の増加が顕著なのは、やはり東京23区を始めとした首都圏でしょう。

とくに東京は日本の首都であり、政治の中枢や企業の本社、名門大学などが集中しているため、人口も集まりやすいといえます。

今後も人口の増加が期待できるエリアでは、需要の増加によるマンション価格の上昇が期待できるでしょう。

地方都市においても、駅近で利便性が高いエリアや再開発が予定される地域、新幹線の停車駅周辺、観光需要のある地域などには人口が集まりやすいです。

そのため、住宅需要の高まりによりマンションは価格が上昇する可能性があります。

マンションを購入する際は、立地や再開発の予定などを確認し、人口の増加と価格の上昇が期待できるエリアを選ぶとよいでしょう。

新築マンションの価格は、この10年間で着実に上昇しており、全国平均では2015年の4,618万円から2024年には6,082万円と約1.3倍になりました。

とくに、東京23区では価格の上昇が顕著であり、2024年の平均価格は1億1,181万円と2015年の約1.66倍に達しています。

大阪府の平均価格は5,549万円であり、東京よりも手ごろではあるものの、前年比25.1%と大きく上昇しています。

エリアによってマンション価格の動向は異なるため、購入を検討する際は不動産会社ともよく相談し、価格上昇が見込める物件を選ぶことが重要です。

SCROLL UP

SCROLL UP